Les mécanismes de contraction musculaire lors du cycle étirement-raccourcissement (SSC)

Hola les amis de KLYF, comment allez-vous?

Prêts pour découvrir des concepts innovateurs qui vont améliorer votre vision du patient?

Aujourd’hui, en partant de l’article « Evidence for Muscle Cell-Based Mechanism of Enhanced Performance in Stretch-Shortening Cycle in Skeletal Muscle » de Atsuki Fukutani et al., on va mettre en évidence des notions intéressantes au tour de l’optimisation des mécanismes de contraction musculaire lors du cycle étirement-raccourcissement (SSC en anglais).

Comme on sait déjà, ce cycle désigne le phénomène où un muscle est pré-étiré excentriquement de façon active, grâce à l’interaction entre ses coactivateurs («antagonistes») et sa propre capacité à générer une force tout en s’allongeant, avant d’effectuer une contraction concentrique.

Le mécanisme de SSC

Ce cycle est caractérisé par trois phases distinctes :

Une première phase excentrique qui implique l’allongement active du muscle sous tension, comme on vient de décrire, grâce à la contraction concentrique de l’ensemble des muscles coactivateurs au muscle allongé.

Une deuxième phase de transition, qui correspond à la brève période entre l’étirement et le passage vers une contraction concentrique où l’énergie élastique est stockée dans les muscles et les tendons avant d’être libéré (N.B. que cette phase doit être la plus courte possible pour maximiser l’efficacité du cycle, je te renvoie vers l’article qui détaille le concept de «muscle gear» lors d’une RFD pour que tu puisses approfondir si tu veux)

Une troisième et dernière phase concentrique qui correspond à la contraction effective du muscle pour produire une force dans la direction de son raccourcissement

Ce mécanisme de SSC, entre d’autres nombreux facteurs qu’on verra tout de suite, permet d’expliquer pourquoi la force générée lors d’une contraction concentrique est temporairement augmentée après une contraction excentrique.

Etat des lieux

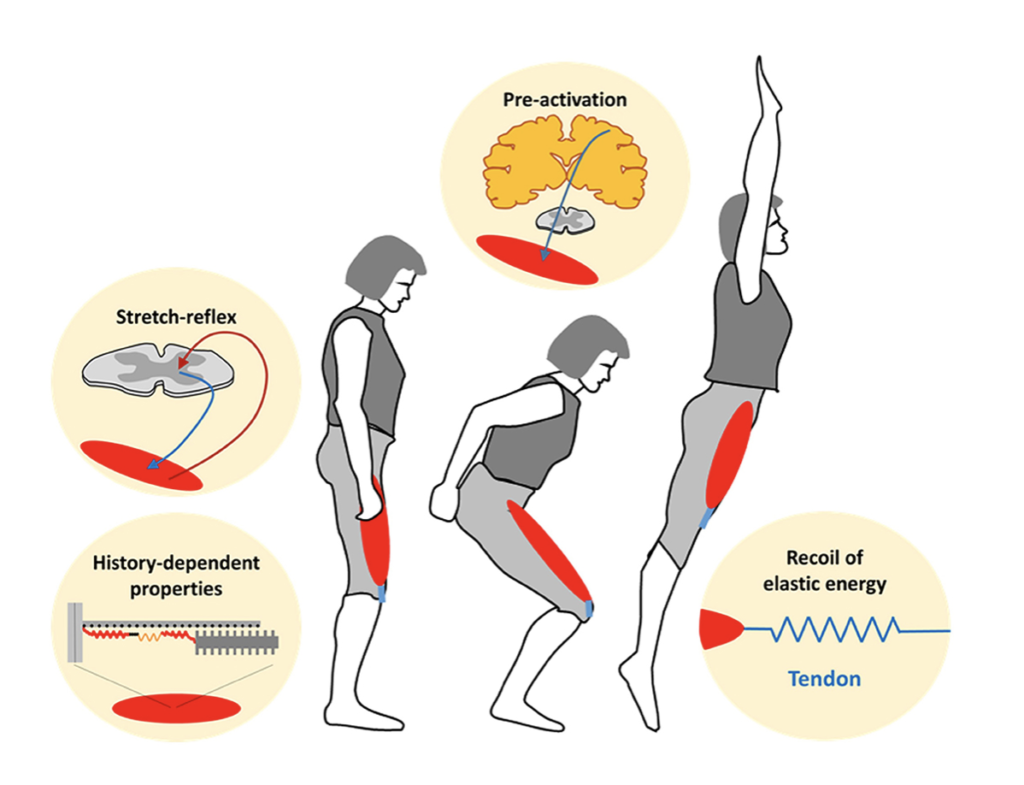

Actuellement, les mécanismes les plus couramment proposés pour expliquer l’effet du SSC sont l’activation du réflexe d’étirement et le stockage de l’énergie dans les tendons.

Cependant, de nombreux effets du SSC ont été observés dans des épreuves de laboratoire avec des préparations de fibres isolées où l’activation du réflexe d’étirement est éliminée et où le stockage de l’énergie dans les tendons est minimal. Par conséquent, il semble que des facteurs autres que l’activation du réflexe d’étirement et le stockage de l’énergie dans les tendons contribuent à l’effet du SSC. À savoir, ces mécanismes sont la pré-activation via le « gearing intramusculaire » et l’augmentation de la force résiduelle (RFE ou residual force enhancement).

Donc si les facteurs neuronaux et les composants élastiques myo-fasciales et tendineuses ne sont pas suffisant pour expliquer ce phénomène, quel est l’élément qu’on n’a pas encore pris en considération ?

Comprendre le fonctionnement du SSC

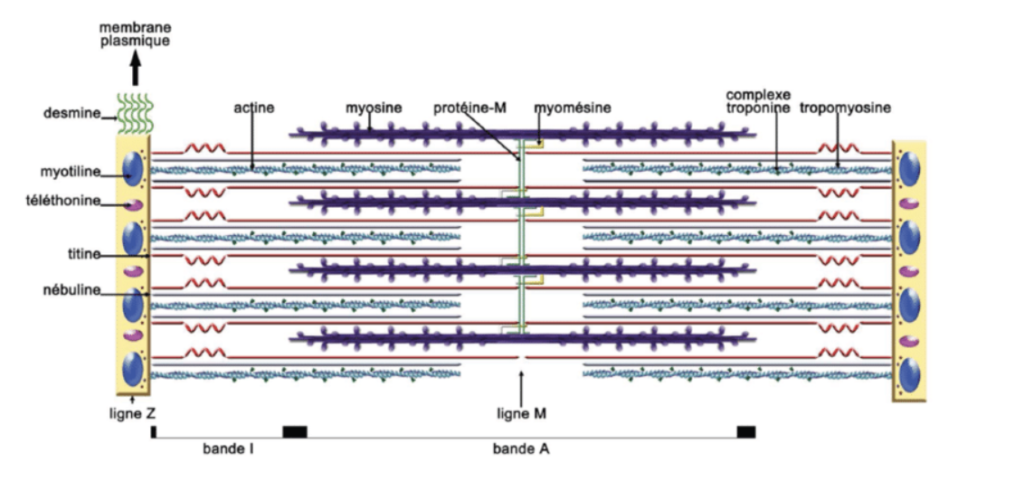

Selon Fukutani, la microstructure moléculaire de la myofibrille contiendrait la réponse à cette question. La capacité du système neuro-musculaire de l’individu pour créer des ponts croisés d’actine-myosine-titine (dans le plus bref délai et dans la plus grande quantité possibles) et leurs engrenages et disposition spatiale, seront les facteurs fondamentaux pour comprendre le fonctionnement du SSC et ses impacts sur la production de force, en particulier lors de le RFD.

La notion de pré-activation

Comprenons d’abord ce qu’est la pré-activation à laquelle les auteurs font référence.

Rien de nouveau, je vous pose un exemple classique.

Si on prend en considération le CMJ (countermovement jump) versus le SJ (squat jump), on peut observer que le fait de réaliser un contremouvement dans la direction opposée à celle du saut lors du CMJ nous permet de sauter plus haut et plus vite par rapport au SJ. Cette phase d’emmagasinage lors du CMJ absente au SJ correspond donc à l’allongement actif (excentrique) des muscles de la chaîne postérieure qui seront amenés à un état de pré-tension, un peu comme la corde d’un arc, ajustant la disposition de leurs fibres musculaires et la longueur de leur fascicule pour optimiser ce mouvement.

De plus, vu que l’espace et le temps disponible pour effectuer une contraction sont augmentés, le résultat est une production de force majeure. Et ce n’est pas tout. Car même si ce mécanisme est mis en place, mais que le temps de couplage entre la phase excentrique et celle concentrique est trop long (>1’’), les effets du SSC seront mineurs (or persistent dans le temps comme on verra tout de suite quand on reparlera du RFE).

Cela est due au fait qu’après avoir dépassé ce délai temporal, l’actine se détache de la titine et de la myosine cassant l’union qui permet la structure des ponts croisés. Si une action musculaire concentrique ne se produit pas immédiatement après l’action excentrique, l’énergie stockée se dissipe et est perdue sous forme de chaleur.

Mais est ce que ce changement dans la longueur du fascicule et dans la disposition de fibres est indépendante de la cinétique intramusculaire, notamment dans la création des ponts croisés d’actine-myosine-titine ?

Non selon les auteurs.

C’est précisément cet arrangement moléculaire qui dicte, ou au moins influence grandement, la possibilité des fibres musculaire et de leur enveloppe à se déformer de manière à être les plus efficients possible.

La notion de RFE

Pour mieux comprendre cela, faut saisir qu’est-ce que c’est le RFE et comment ce mécanisme fonctionne.

Le RFE c’est le phénomène qui explique une augmentation de la force isométrique après un allongement excentrique qui persiste plusieurs minutes même après que l’étirement a cessé. Initialement, le RFE a été attribué à la non-uniformité de la longueur des sarcomères, où certains sarcomères s’étirent plus que d’autres après une contraction excentrique, créant une distribution variée de forces au sein du muscle et donc affirmant que les sarcomères plus longs génèrent plus de force après étirement.

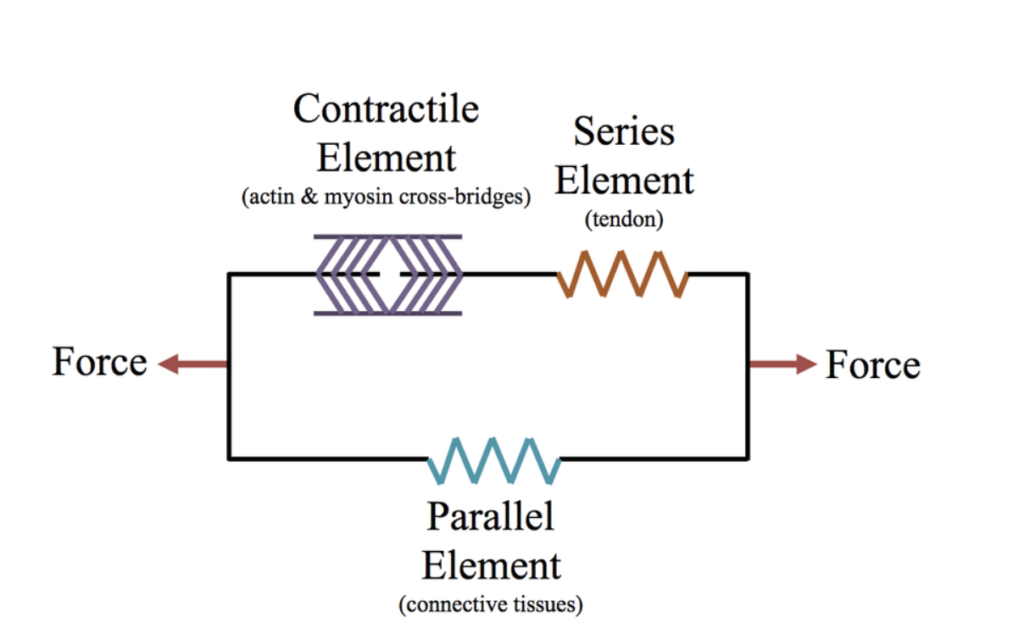

De plus, des recherches récentes sur la cinétique moléculaire intramusculaire, suggèrent que la titine agit comme un ressort et que quand elle se lie à l’actine, elle augmente la capacité de transmission de force générée à une longueur donnée de sarcomère, rendant donc possible l’explication du RFE mais aussi étant un facteur clé pour le correct fonctionnement du SSC. En effet, la titine, dans la structure des ponts croisés permettrait de créer un torque angulaire tout en favorisant l’allongement des extrémités du pont et serait donc la pierre angulaire, jusqu’à présent méconnue et pas entièrement comprise, sur laquelle s’appuient les théories des composants élastiques en séries intramusculaires comme le modèle de Hill.

Mais ce mécanisme de couplage des ponts croisés est sous la dépendance de la vitesse de raccourcissement et d’étirement musculaire. En effet, une vitesse de raccourcissement trop lente ne permettra pas l’expression totale du composant élastique de la titine du fait d’une dissipation de la transmission de force.

À l’inverse, une vitesse d’allongement trop importante empêche la liaison de la titine et la création des ponts et donc limite son action de ressort, et ça sera dans ce cas la composante conjonctive articulaire et tendineuse qui prendra le relais lors de l’absorption de la force.

Il y a donc un point critique entre ces deux extrêmes où une vitesse optimale, modérée et contrôlée de l’activité excentrique permettra un alignement idéal de la structure intramusculaire et de la longueur du fascicule qui rend le SSC le plus efficient possible.

Conclusion

Ces affirmations sont aujourd’hui encore en phase expérimentale et limitées aux observations menées dans un contexte de laboratoire, mais il semblerait prometteur de pouvoir jeter plus de lumière lors de la compréhension de la physiologie de la contraction musculaire. Surtout, elles mettent en évidence que les facteurs précédemment nommés, et qui ont été le plus souvent objet d’étude dans le passé (facteurs neuronaux/ composante conjonctive) n’expliquent que partiellement la mécanique du SSC, il existerait donc des composantes élastiques actives intramusculaires.

Ces nouvelles observations et réflexions posent question sur le choix de la typologie d’entrainement et de contractions privilégiés lors des prises en charge en kinésithérapie, démontrant que se limiter à un renforcement principalement concentrique ne suffit pas et limiterait la capacité d’expression du potentielle musculaire.

Article par Alfredo Del Giudice

”fredo” est MKDE dans son centre KS13 à Marseille.